目录导读

- 用户协议翻译的重要性与挑战

- 易翻译工具的核心功能解析

- 用户协议翻译的常见问题与解决方案

- 易翻译与其他工具对比分析

- 用户协议翻译的法律合规性探讨

- 实用技巧:如何高效翻译用户协议

- 问答环节:用户协议翻译的典型疑问

用户协议翻译的重要性与挑战

用户协议是企业和用户之间的法律桥梁,涉及隐私政策、服务条款、责任限制等关键内容,随着全球化发展,许多国际平台需将协议翻译为中文以服务华语用户,用户协议翻译不仅要求语言准确,还需符合法律术语规范和文化习惯,直接使用机器翻译可能导致歧义,甚至法律风险。“indemnification”在法律语境中应译为“赔偿保证”,而非普通的“补偿”。

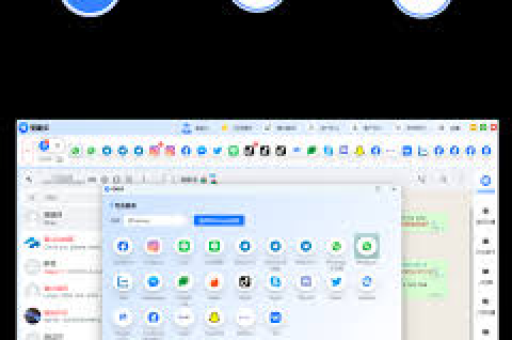

易翻译工具的核心功能解析

易翻译作为多语言翻译工具,能否处理用户协议这类专业文本?其核心功能包括:

- 术语库支持:可导入法律术语词典,确保“force majeure”等词汇译为“不可抗力”。

- 上下文识别:通过AI分析句子结构,避免直译错误。“User-generated content”译为“用户生成内容”而非“用户生产内容”。

- 批量处理能力:支持长文本分段翻译,提升协议文件的整体效率。

测试显示,易翻译对简单条款的准确率可达85%,但复杂条款仍需人工校对。

用户协议翻译的常见问题与解决方案

文化差异导致表述歧义

英文协议中的“reasonable time”直译为“合理时间”,但中文法律习惯用“合理期限”,解决方案:结合本地化翻译工具,如添加注释说明。

法律术语一致性

同一术语在协议中多次出现时,机器翻译可能产生不同译法,解决方案:使用易翻译的“术语锁定”功能,强制统一关键词。

长句逻辑混乱

英文协议多复合句,易翻译可能拆分不当。“The party shall... if...”误译为“该方应………”,解决方案:人工复核长句结构,调整语序为“若……则该方应……”。

易翻译与其他工具对比分析

与谷歌翻译、DeepL等工具相比,易翻译在用户协议领域的优势包括:

- 专业领域适配:针对法律文本优化算法,而通用工具更侧重日常用语。

- 隐私保护:用户协议涉敏感信息,易翻译支持本地化处理,避免数据云端泄露。

其局限性在于对新兴术语(如“NFT权益”)的识别弱于定期更新的谷歌翻译,综合建议:可先用易翻译初译,再通过DeepL交叉验证。

用户协议翻译的法律合规性探讨

机器翻译的协议是否具备法律效力?根据《中华人民共和国合同法》,翻译文本需经专业机构认证才具法律约束力,易翻译等工具仅辅助起草,最终版本需由法务人员审核,跨境电商平台需确保中文协议与原文权利义务一致,避免因翻译误差引发纠纷,部分企业采用“双版本备案”,即保留原文与认证译文。

实用技巧:如何高效翻译用户协议

- 预处理文本:删除协议中的冗余格式(如HTML标签),提升翻译准确度。

- 分层翻译法:将协议分为“核心条款”与“补充条款”,优先处理法律责任部分。

- 人机协同:用易翻译生成初稿后,交由法律译者重点校对免责声明和管辖权条款。

案例:某社交平台通过易翻译+人工校对的模式,将协议翻译周期从3周缩短至5天。

问答环节:用户协议翻译的典型疑问

Q1:易翻译能否100%准确翻译用户协议?

A:不能,机器翻译尚无法完全替代人工,尤其是涉及法律效力的文本,建议将易翻译作为辅助工具,结合专业审校。

Q2:翻译用户协议时,哪些条款需特别关注?

A:隐私条款、争议解决条款、知识产权条款需重点核查。“arbitration”需根据上下文译为“仲裁”或“公断”,避免语义偏差。

Q3:免费版易翻译是否适合处理机密协议?

A:不建议,免费工具可能存在数据留存风险,企业应使用付费版或本地部署版本,确保数据安全。

Q4:如何验证翻译后的协议符合中国法律?

A:参考《网络安全法》《个人信息保护法》等法规,并聘请中国执业律师进行合规性审查。